▼前回の記事はこちらです

『赤と黒』

1978年の秋、フフホトでの生活も3年目を迎えた。相変わらず読み書きは身につかないままだったが、幸いなことに友人に恵まれ、彼らの助けを借りてなんとか落伍することなく芸術学校に通い続けていた。とくに仲が良かった友人の1人に、フフホト近郊の農村出身の趙宝山君という男の子がいた。都会育ちの同級生が多いなか、田舎育ちの私たちは共感できることが多く、趙宝山君は街暮らしに慣れることができない私をいつも気遣ってくれた。

私は無事に3年生に進級することができたが、新学期が始まって1か月ほどずっと体調が思わしくなく、実技の授業も休みがちになってしまった。そんな私を元気づけようと、趙宝山君はある週末の里帰りに連れて行ってくれた。同じクラスの趙忠君も誘い、学校で借りた自転車でのどかな農村風景が続くサイクリングを楽しんだ。趙宝山君のお母さんは、腕によりをかけた手料理でもてなしてくれた。新鮮なキュウリやトマト、たっぷりのラードで炒めた野菜炒め、豚骨の煮物などのご馳走が並び、私たちは片端から夢中でお腹いっぱい詰め込んだ。というのも、学校の給食は、トウモロコシ粉のマント―あるいは蒸しラーメンにキャベツか白菜の炒め物が添えられるだけのメニューが毎日続き、変化に乏しかっただけでなく栄養価も低かったのだ。食事を満喫した後は趙宝山君の家族と談笑し、暖かいオンドルの上でぐっすり眠った。久しぶりに心身ともに満ち足り、病の気配も吹き飛んだようだった。

学校へと帰る道すがら、趙宝山君が言った。「僕たちが踊りや音楽を選んだのは、ほかに選択肢がなかったからだろう?やむを得なかったからに過ぎない。でも、文化大革命はもう終わった。僕たちはいま、やりたいことを自由に選べるようになったんだ」。続けて彼は、病気になったのも何かの導きかもしれないのだから、これを機に芸術学校を辞めて普通高校でしっかり勉強するべきだと勧めてきた。趙忠君も、自分は踊りを一生の仕事にするつもりはない、将来は小説家になりたいのだと話しはじめた。と、熱い口調で夢を語っていた趙忠君が突然声を低くし、実はスタンダールの『赤と黒』を持っているのだとささやいた。なお文化大革命の名残りが色濃かった当時、欧米文学のほとんどは出版が許されず発禁扱いとなったままだった。しかし、本を読みたいと渇望する人々は自由な時代の到来を敏感に捉え、手書きの写本が出回り始めているのだという。かつて“反革命分子”と呼ばれた私も、学校で勉強する機会が与えられた。社会主義思想に反するものとして禁じられた本も、近い将来再び人々に迎え入れられるようになるのだと感じた。人と同じく本も受難の時代を経て生き延びてきたのだと思えば、それまでどこかで感じていた活字への恐怖や嫌悪の感情も薄らいでいくようだった。

この小旅行の後、3人で『赤と黒』の漢語訳写本を読むようになった。毎週土曜の夕方に音楽班の生徒が個人レッスンのために使う部屋で集まり、2人の趙君が私のために朗読してくれた。貴族の女生徒との燃え上がるような恋愛が語られるときには、どうにも落ちつかずソワソワさせられた。貴族の傲慢さ、貧しさに向けられる差別からは、時代や場所を超えた人間社会の本質を考えさせられた。なにより、葛藤を繰り返しながらも自らの意思にしたがって生きようとする主人公ジュリアン・ソレルには、引き寄せられるような共感を覚えた。彼は2人の女性に愛されながらも、その人生は悲劇のうちに閉じられる。希代の才覚を備えた人物でさえ成功者にはなれなかったのだから、私が文明社会の荒波に打ち勝てないのは当然だと、安心する材料が欲しかったのかもしれない。

手書きのベストセラー

小説家になりたい、そう言っていた趙忠君は、冬の到来を前に芸術学校を退学し、故郷のバヤンノールへと戻っていった。フフホトを去るとき、彼は『二回目の握手』(原題は“第二次握手”)という名の小説を書き写したノート2冊を残してくれた。20世紀初めの中国に生まれアメリカに留学して物理学の博士号を取得した女性、丁潔瓊の人生を描いた作品だった。丁潔瓊には結婚を誓った青年がいたが、アメリカから戻った彼女を待っていたのは、すでに家庭を持ったかつての恋人だった。丁潔瓊は失意に陥るが、次第にかつての恋人とその妻との間に友情を育み、ともに祖国の科学技術の発展に人生を捧げていく。

この作品は、1944年に河南省で生また張揚という作家が書いた創作小説だった。作者は出生や素行に関する政治審査にパスできずに大学進学の道を閉ざされ、大勢の都市部の青年を地方へと送りこんだ“上山下郷運動”によって湖南省の農村で青年期を過ごした。彼はそこで中編小説を書き上げたが、紅衛兵組織の機関紙に上山下郷運動への反対意見を掲載したために投獄されてしまう。張揚は2年間を監獄で過ごしたが、その間に彼が書いた原稿は友人たちの手を経て読書愛好者たちの地下ネットワークへと渡り、全国で読まれるようになっていった。写本が重ねられるうちにいつしか表紙が脱落し、『二回目の握手』というタイトルは、読者が付けたものが定着したものだった。内容も少しずつ書き換えられ、多くのバージョンが生まれた。

このように手書きの写本を通じて流布した小説の多くは取り締まりの対象となっていて、体制批判や性的描写を含むものは革命思想の「毒草」と呼ばれ、とくに厳しく禁じられていた。1975年、北京の街頭で手書きの本を読んでいるところを逮捕された若者が『二回目の握手』を所持していたことが契機となり、作者の張揚は再び監獄に収容されることとなった。『二回目の握手』は祖国を愛する科学者を描いた作品であり、社会主義や中国共産党を批判するものではなかった。しかし、主人公が毛沢東ではなく周恩来を慕っているという設定が問題視され、当時権勢をふるっていた四人組の1人が厳しく対処するよう指示したことから、張揚には一度は死刑が内定してしまう。ところが、担当裁判官だった李海初はこれを冤罪だと考え、手を尽くして裁判の引き延ばしを図った。その間に文化大革命が終わり、復刊した“中国青年日報”が『二回目の握手』の内容調査を行い、これを目にとめた胡耀邦も支援を表明したことから、張揚は1979年1月ついに釈放された。このとき彼は栄養失調のうえに結核を患っていたが、釈放後すぐに出版準備にとりかかった。『二回目の握手』は、草稿を書き上げてから16年の時を経て出版の日を迎えたのだった。

朗読を終えて外へ出ると、いつも満点の星が輝いていた。深呼吸とともに、緊張と興奮が徐々に引いていった。その頃の私には小説と現実の境界もきちんと引けていなかったし、作品が書かれた背景も分かっていなかった。しかし、2人の趙君が私のために朗読してくれた『赤と黒』と『二回目の握手』は、確かに私に本の価値と面白さを教えてくれた。自分が変わっていくことが分かった。生きるために必要だからではなく、本を楽しむために読み書きを学びたいと思った。

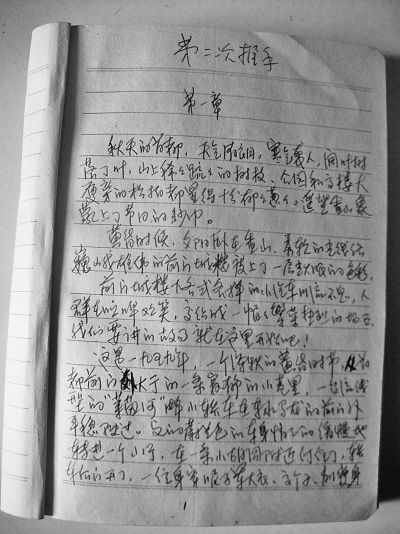

*1:『赤と黒』を朗読しているところ。本を持っているのが張忠君、椅子に座って聞いているのが趙宝山君、床に座り込んでいるのが私。